■「ガクチカがない」…果たして、本当にそうか?

こんな辺境のウェブサイトを見に来るような大学生アカペラーのあなたはおそらく、学生生活のすべてをアカペラだけに注ぎ込んでいることだろうと思う。そしてそのせいで、このように思っているはずである。

- 「自分にはガクチカがない」

- 「週7でアカペラ漬けだったから、面接で語れることなど何もない」

- 「こんな音楽ばかりやっていた不真面目な学生を雇う企業など、あるはずがない」

社会人経験15年の筆者が、ここで断言しよう。その考えは、まったくの間違いだ。あなたのアカペラ経験は、他の誰にも真似できない最強のガクチカになる。 なぜなら、アカペラ上達への道程は、そのまま社会で求められるスキルの獲得プロセスと完全に一致するからだ。

これは単なる精神論ではない。就活に悩めるアカペラーのために「アカペラ経験を最強の自己PRに変える」ための、極めて具体的な戦略をここに記す。ここに書かれた思考法を自分なりに噛み砕いて実践すれば、あなたは自信を持って面接に臨み、内定を勝ち取ることができるはずだ。

■アカペラは、ビジネススキルの養成所である

アカペラには、ビジネススキルを飛躍的に向上させるエッセンスが凝縮されている。その成長要素を主に3つに大別し、なぜそれが仕事の現場で絶大な力となるかを解説していく。

その1.

『地道な努力』という、誰もが避ける本質を知ることができる

はじめに、社会の不都合な真実を伝えよう。

心から「努力家」と呼べる社会人は、驚くほど少ない。誰もが楽をしてスキルを得たいと願っている。

書店に行けば「これさえ知ればうまくいく!」という自己啓発書が平積みされ、YouTubeを開けば「聞き流すだけで身につく」といった動画が溢れかえっている。だが、本一冊、動画一本で手に入るスキルが通用するほど、ビジネスの世界は甘くない。例えば、営業に必須の傾聴力やプレゼン力は、日々の地道なトレーニングの反復によってしか磨かれない。それは多大な苦痛を伴う。だから、ほとんどの人間はやらないのだ。彼らは、何もしないことへの不安を、安易なノウハウという名の気休めでごまかしているに過ぎない。

地道な積み重ねの先にしか、本質的な成長はない。 この真理を知る一握りの人間だけが、厳しい競争を勝ち抜いていく。そして、その一握りになるポテンシャルを秘めているのが、まさしくアカペラ経験者なのである。

あなたは骨身に染みて知っているはずだ。アカペラは、一朝一夕にはうまくならないということを。

美しいハーモニーを奏でるため、あるいはボイスパーカッションを習得するためには、あまりにも地道な反復練習を毎日、毎日、積み重ねるしかない。音感や発声能力を劇的に向上させる魔法はこの世に存在しない。一日に数ミリずつしか前進できない、焦燥感との戦い。しかし、ふと振り返った時、その数ミリの蓄積が驚くほどの厚みとなり、自らの音楽を豊かにしていることに気づく。この「複利」の力を原体験として知っていること。これこそ、どんなビジネス書にも書かれていない、仕事における成功の根幹である。

その2.

『他者への尊重』という、組織を動かす核心を体得できる

筆者が社会に出て、最も衝撃を受けたことの一つが、利己的な人間の多さであった。

自らの利益のため、ここまで人は自分本位になれるのかと愕然とし、そして、そうした人間ほど要領よく便益を得ていくように見える現実に、新卒の頃は絶望に近い感情を抱いた。

しかし、十数年の時を経て、本質が見えてきた。利己的な人間は、短期的な利益は得られても決して人望は得られない。そして、人望なき者に仲間はできず、チームを組んで事を成すことは不可能だ。個人の力などたかが知れている。他者に配慮し、人望を集め、チームで事を成す人間だけが、個人プレーとは比較にならないほど巨大で価値ある仕事を成し遂げるのだ。

この観点において、アカペラ経験者の右に出る者はいない。アカペラは、言うまでもなく一人では成立しない芸術だ。音程はもちろん、マイクロレベルのピッチのズレまで周囲に合わせ、声量を揃え、母音の口の形まで統一しようと試みる。演奏中に誰か一人が自分勝手な振る舞いをすれば、ハーモニーは一瞬で瓦解し、修復は困難を極める。しかし、完璧な調和が生まれた瞬間、一人の力では決して到達できない、天上の響きが現出する。

プロアカペラグループINSPiの杉田篤史氏が代表を務める「株式会社hamo-labo」は、「ハモニケーション」という概念を提唱している。ハーモニーを創る過程で、他者の声に耳を澄まし、目を見て意図を汲み取り、時に頼り、時に導き、自らの「こうあるべき」という固定観念を乗り越えていく。この非言語コミュニケーションに満ちたプロセスこそ、組織の不和を解消し、大きな価値を創造する鍵なのだ。あなたは、知らず知らずのうちに、この最高峰のチームビルディング術を実践してきたのである。

その3.

『情熱』という、AIには代替不可能な原動力を持っている

AIが社会に浸透し、人間の仕事が次々と奪われ始めている。

私が身を置く編集の世界でも、「文字起こし」や「資料作成」といった専門技能は、もはやAIの方が高速かつ高精度だ。同様の地殻変動はあらゆる領域で起きている。

だが、AIには絶対に代替できない領域がある。それは、熱狂的な情熱を持って人を巻き込み、ゼロから何かを成し遂げる力だ。人間は論理や効率だけで動く生き物ではない。心を揺さぶる情熱に共感し、だからこそ時間やお金を投じる。AIに、情熱の炎を燃やすことはできない。

そして、その炎を誰よりも激しく燃やした経験が、あなたにはあるはずだ。ライブステージに立つまでの、あの長く険しい道のりを思い出せ。

まず、声質、音楽的志向、性格…すべてを考慮してメンバーを集めることから始まる。活動が始まれば、練習日程の不一致、メンバー間の衝突、音楽性の違い、グループ内恋愛といった無数の壁が立ちはだかる。それらを乗り越えるために、どれだけの対話を重ね、調整に奔走したことか。

さまざまな軋轢を乗り越えてようやく曲が完成しても、それだけではステージに立てない。

都合よくライブが用意されているわけではないから、多くは自分たちで企画するしかない。会場を予約し、音響設備を整え、その費用を捻出するために集客に駆け回る。SNSを駆使し、チラシを配り、時には友人に頭を下げてチケットを売る。ゲストを招くために、人脈をたどり、慣れない交渉もしただろう。

音響、照明、映像といった演出を考え始めれば、こだわりが爆発して徹夜も厭わない。そのせいで自分たちの練習やMCの準備が後回しになり、慌てて時間を捻出する。そうした混沌と情熱の果てに、ようやくライブ当日という名の審判の日を迎えるのだ。だからこそ、終演後には自然と涙が溢れ、人生で感じたことのない達成感が胸を満たす。

この一連のプロセスは、「プロジェクトマネジメント」「マーケティング」「交渉」「クリエイティブディレクション」そのものであり、情熱という燃料でやり遂げた「事業開発」の実績だ。この実績は何にも変え難い財産になる。企業が新卒に求めるのは、完成されたスキルではない。困難に立ち向かい、自ら成長していける「見込み」、すなわち情熱の総量だ。

■アカペラ経験を「最強の自己PR」に翻訳せよ

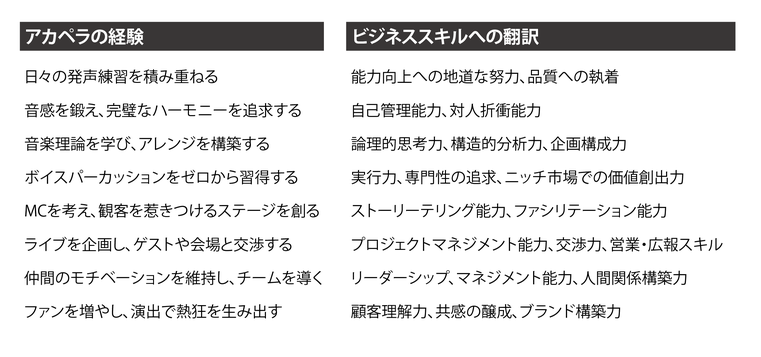

あなたの経験が、いかにビジネスの世界で価値を持つか、理解できただろうか。以下に、アカペラ経験とビジネススキルとの対応表を示す。

就職活動で重要なのは、単に「ハモれます」「ライブを企画しました」と事実を述べることではない。その経験を通じてどのような困難に直面し、どのように考え行動し、その結果何を学んだのかをビジネスの文脈で語ることだ。

あなたのアカペラ漬けの学生生活は、決して無駄ではない。むしろ、他の学生が経験し得なかった、極めて実践的で価値ある学びの連続だったのだ。ガクチカがないのではない。あなたのガクチカは、深すぎて、豊かすぎて、まだ言葉にできていなかっただけだ。

面接は、あなたにとって新たなステージに他ならない。マイクの代わりに情熱を、楽譜の代わりに戦略を持って、自信に満ちた声であなただけのハーモニーを奏でてほしい。